Elektrik für Nichtelektriker

Was ist eigentlich Strom?

Wenn man täglich damit zu tun hat, stellt man sich diese Frage nicht mehr. Man glaubt irgendwann, alles darüber zu wissen, was man wissen muss, ist betriebsblind geworden. Dementsprechend perplex oder gar überheblich reagiert man auf solche Fragen seiner Mitmenschen, welche das Konzept von „Strom“ nur als etwas kennen, was im Winter Schuld daran hat, dass man zu spät zur Arbeit kommt, weil die Autobatterie ihn nicht mehr zum Anlassen des Motors liefert oder als etwas, was einem böse in den Arm beißt, wenn man im Dunkeln an der Fassung der kaputten Glühbirne beim Wechseln der selbigen herum fummelt und vergessen hat, vorher das Licht auszuschalten.

Hilfreich ist es da, innerbetrieblich nebenbei Ausbilder in dem Bereich zu sein, dann hat man hin und wieder Lehrlinge, welche einen mit solchen Fragen auf Trab halten. Nicht nur, dass man dann pädagogisch wertvoll diese Wissenslücke aufzufüllen hat, man merkt auch immer wieder, wie schnell einem sicher geglaubtes Wissen wieder abhanden kommt, wenn man es lange nicht anwendet.

Bei Lehrlingen kann man dann auf ihrem bereits vorhandenen Wissen aufbauen, oft stellt sich dann das gewünschte Erfolgserlebnis ein, wenn sie sich diese oder jene Verständnisfrage selbst beantworten können. Aber wie erklärt man Menschen den elektrischen Strom, die nie etwas damit zu tun haben bzw. haben werden, aber dennoch ihre Neugierde befriedigen wollen?

Einschlägige Literatur und das Internet bieten hierzu einen riesigen Informationsschatz, man kann sich alles Wissen physikalisch korrekt und mit den passenden Formeln aneignen. Aber wer hat Lust, sich eine einfache Verständnisfrage durch haufenweise Grundlagenstudien, abstrakte Konzepte, Schulmeisterei, Formeln und Fachsprache erklären zu lassen? Oft heißt es dann „Nee lass mal, so genau wollte ich das nun auch nicht wissen.“

Das finde ich persönlich schade, denn gerade hier im Pott haben die Menschen den Anspruch, die Dinge einfach zu halten. Das fängt durch Jahrzehnte der Integration bereits in der Umgangssprache an und mündet in einfachen Erläuterungen an sich komplexerer Vorgänge, wie z.B. „Ehh, wo gehs’e?“ – „Pommes!“

Da mir auch hier hin und wieder solche Fragen über den Weg laufen, habe ich mich dazu entschlossen, einen Beitrag zu verfassen, welcher die Grundlagen der Elektrotechnik mit einfachen Vergleichen auch für Nicht-Elektriker zugänglich macht. „Oberste Prinzipien Clarice. Simplifikation…“

Schließlich resultieren diese Fragen meist aus dem einfachen Drang, verstehen zu wollen, warum ein Verstärker am Ausgang „lauter“ macht als am Eingang, wofür die ganzen komischen Teile da sind, aus denen man selbigen oder seine Frequenzweiche zusammenbrät und warum die dann auch noch so merkwürdig angeordnet werden müssen wie in Udos Weichenplan. Wen interessiert da aber ein ganzes Physikbuch zu lesen? Nun, ganz ohne Formeln geht es nicht, aber sicher einfacher und plastischer formuliert als in der einschlägigen Literatur.

Große Erfolge erziele ich in dieser Hinsicht beim Vergleich Strom <> Wasser. Natürlich hinkt der Vergleich und jeder „Eingeweihte“ mit Drang zur wissenschaftlichen und physikalischen Richtigstellung muss daher ab hier nicht weiter lesen.

Für alle anderen: „Was ist Strom?“

Nun, so ganz kommen wir bei der Beantwortung dieser Frage doch nicht um Grundlagen herum, denn wie so oft gibt es eine oberste Regel, der sich die Details unterordnen. Im Fall des elektrischen Stromes ist dies das so genannte „Ohm’sche Gesetz“. Diesem Gesetz ordnet sich die gesamte Elektrotechnik unter. Auch wenn einige Zusammenhänge, gerade in der Wechselstromtechnik, irgendwann unheimlich kompliziert werden können, so hat doch alles seinen Ursprung in besagtem Gesetz. Der Einfachheit halber wollen wir unseren Grundlagenkurs daher auch erst einmal nur in der Gleichstromtechnik abhalten mit der ersten Erklärung, was ist eigentlich Gleich- und Wechselstrom?

Gleichstrom fließt nur in eine Richtung. Ein Beispiel dafür ist eine Batterie, bei der der Strom so lange von einem Pol zum anderen fließt, bis sie leer ist.

Wechselstrom hingegen ändert im Takt seine Flussrichtung. Die Häufigkeit, in der er pro Sekunde seine Flussrichtung ändert, hat die Einheit Hertz (Hz). Das Wechseln der Flussrichtung nennt man die so genannte Frequenz. Wechselt der Strom beispielsweise zweimal in der Sekunde seine Flussrichtung, so spricht man von Wechselstrom mit einer Frequenz von zwei Hertz. Leider ist Wechselstrom ein recht komplexes Thema, das sich nicht mehr ohne Weiteres mit einfachen, an den Haaren herbei gezogenen Vergleichen veranschaulichen lässt. Somit bleiben wir wie gesagt bei der Grundlage von Allem, der Gleichstromtechnik und unserem ohminösen (entschuldigt, der musste jetzt sein) Ohm’schen Gesetz.

Hier gibt es drei grundlegende Einheiten. Zum einen wäre da die Spannung. Diese wird in Volt (V) ausgedruckt und hat das Formelzeichen U. Des Weiteren gibt es natürlich den Strom an sich. Man misst ihn in Ampére (A) und sein Formelzeichen lautet I. Als dritte Einheit bleibt dann der Widerstand mit der Einheit Ohm (?) und Formelzeichen R.

Das Ohm’sche Gesetz beschreibt, wie diese Einheiten zusammenhängen, um die Zusammenhänge des elektrischen Stromes zu klären. Es ist die oberste und wichtigste Regel in diesem System und lautet U=R*I, sprich die Spannung ist gleich dem Strom multipliziert mit dem Widerstand. Somit kann nun die dritte Einheit berechnet werden, wenn die anderen beiden bekannt sind. Dieses gelingt uns durch Formelumstellung, bei welcher diese kleine Graphik sehr hilfreich ist, denn man kann aus der kleinen Pyramide jede der  Formeln direkt ablesen. U=R*i, I=U/R, R=U/I. Dieses Gesetz benötigen wir, damit wir verstehen und berechnen können, was der Strom eigentlich für uns tun soll: Er leistet etwas, und getreu unseren Chefs ist Leistung Arbeit pro Zeit, für den Strom P=U*I bzw. Leistung ist gleich Spannung multipliziert mit dem Strom. Die Leistung misst man in Watt (W) und sie besitzt das bereits vorgegriffene Formelzeichen P. (Bei Wechselstrom kann und wird es komplizierter werden, weshalb wir ihn hier ignorieren)

Formeln direkt ablesen. U=R*i, I=U/R, R=U/I. Dieses Gesetz benötigen wir, damit wir verstehen und berechnen können, was der Strom eigentlich für uns tun soll: Er leistet etwas, und getreu unseren Chefs ist Leistung Arbeit pro Zeit, für den Strom P=U*I bzw. Leistung ist gleich Spannung multipliziert mit dem Strom. Die Leistung misst man in Watt (W) und sie besitzt das bereits vorgegriffene Formelzeichen P. (Bei Wechselstrom kann und wird es komplizierter werden, weshalb wir ihn hier ignorieren)

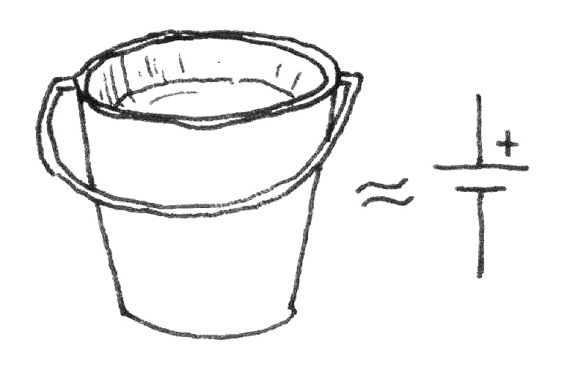

Und was hat das ganze Gefasel jetzt mit Wasser zu tun? Nun, stellen wir uns einfach vor, dass diese abstrakten Größen der Elektrotechnik mit etwas gleichzusetzen wären, was wir aus dem Alltag von Kindesbeinen an kennen und daher intuitiv wissen, wie es sich verhält. Im Falle von Wasser entspräche die Spannung dann dem Wasserdruck in einer Leitung, der Strom der Menge des Wassers, das hindurch fließt und der Widerstand der Enge der Leitung, durch die es sich „hindurchquetschen“ muss. Jetzt können wir uns daraus ein Vergleichsmodell bauen. Zuerst brauchen wir eine Quelle. Zur Veranschaulichung dient ein Wassereimer, der sich ähnlich einer elektrischen Batterie verhält: Hat der Eimer unten ein Loch, „fließt“ Wasser aus („I“), bis der Eimer leer ist. Die Intensität des Wasserstrahls bestimmt der Wasserdruck („U“) im Eimer, dieser nimmt beim Leerlaufen ab.

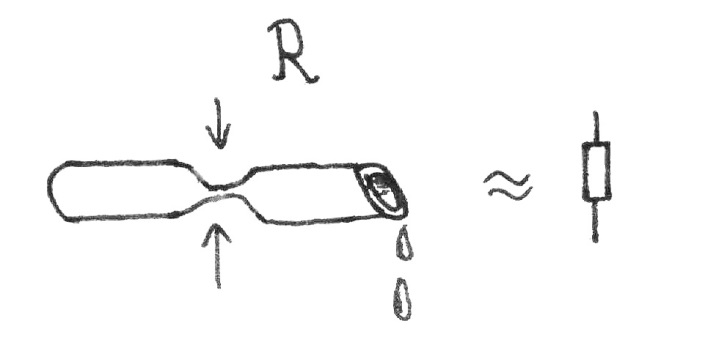

Flanschen wir an das Loch im Eimer eine Rohrleitung mit einer Engstelle an, so haben wir einen Widerstand („R“). Je enger die Engstelle ist, desto weniger Wasser „strömt“ durch das Rohr und desto mehr Wasserdruck messen wir in der Leitung an der Engstelle. Wäre die Leitung verstopft, stünde der komplette Wasserdruck an, doch es flösse kein Wasser. Das Loch ist natürlich selbst auch eine Engstelle und begrenzt den Durchfluss, man nennt das dann in der Elektrotechnik „Innenwiderstand“. Der sorgt dafür, dass der Eimer nicht schlagartig leerläuft und sich auch eine Batterie nicht schlagartig entleert, wenn man deren Pole kurzschließt. Somit ist das Modell unserer Quelle fertig.

Betrachten wir nun unser daran angeschlossenes Rohrleitungssystem. Besteht es nur aus einer Leitung, ist die Sache einfach.

Die gesamte Leitung bestimmt, wie viel Wasser hindurch fließt. Wenn mehrere, unterschiedlich weite („leitende“) Engstellen darin vorhanden sind, bestimmt die engste Stelle den Gesamtdurchfluss des Wassers, auch wenn an den Engstellen abhängig von ihrer Weite unterschiedlich viel Wasserdruck abfällt. An der gesamten Leitung teilt sich der Wasserdruck auf, bis er am offenen Ende null ist. Dieses Konzept nennt sich Reihenschaltung (von Widerständen). Ziehen wir aus diesem Vergleich nun Erkenntnisse in Punkto elektrischer Strom, dann lernen wir: Der Gesamtwiderstand einer Reihenschaltung ist die Summe der Einzelwiderstände, also R_ges=R1+R2+R3+…., das gleiche gilt für die Spannung. Der Strom hingegen ist in der gesamten Schaltung gleich.

Machen wir die Sache nun interessanter, in dem wir unser Rohrleitungssystem verzweigen und in den Zweigen unterschiedliche Engstellen verbauen. Das Wasser ist hier unserem Geiste recht ähnlich, nach Möglichkeit faul und somit darauf aus, stets den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Also wird das meiste Wasser aus dem Ende der Rohrleitung mit den wenigsten Engstellen austreten, das wenigste Wasser aus dem Ende mit den meisten Engstellen. Der Fluss des Wassers teilt sich also auf, während sich ein konstanter Wasserdruck in den Leitungen einstellt. Man spricht hier von einer so genannten Parallelschaltung (von Widerständen). Für den elektrischen Strom bedeutet das, dass die Spannung in der gesamten Schaltung gleich ist, während sich die Summe der Ströme aus den Einzelströmen bildet (I_ges=I1+I2*I3+…). Beim Widerstand wird es nun etwas komplizierter, da der Strom halt den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Je höher ein Widerstand, desto geringer sein Leitwert und umgekehrt. Der Gesamtleitwert der Schaltung bildet sich also aus der Summe der Leitwerte der Widerstände. Der Leitwert hat das Formelzeichen G und wird in Siemens (S) gemessen. Der Widerstand ist rechnerisch der Kehrwert des Leitwertes. Hmmm, lässt sich das mathematisch nutzen? Ja. Der Kehrwert des Gesamtwiderstands der Parallelschaltung ist die Summe der Kehrwerte der Einzelwiderstände, also 1/R_ges= 1/R1+1/R2+1/R3…

Wir wissen nun also, wie sich parallele und in Reihe geschaltete („serielle“) Widerstände verhalten. Mit diesem Wissen lässt sich nun bereits jede Schaltung aus einfachen Widerständen berechnen.

Besteht die Schaltung aus einem Mix von Reihen- und Parallelschaltungen, spricht man von einer gemischten Schaltung. In dem Fall rechnet man erst die einzelnen als parallel oder in reihe zu identifizierenden Teile aus, um das Ganze dann zum Ende hin immer weiter zusammenfassen zu können.

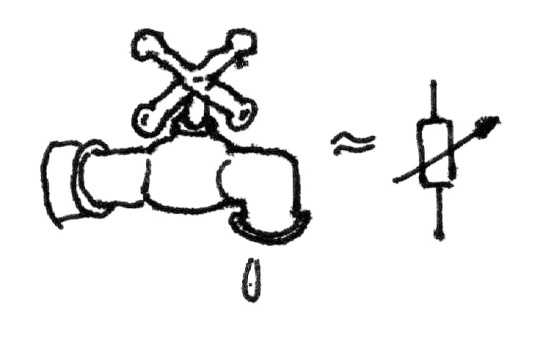

Wo wir gerade bei ohmschen Widerständen sind, können wir auch noch schnell abhandeln, was ein Potentiometer ist. Viele werden das Wort schon mal gehört haben, z.B. „Lautstärkepoti“ am Verstärker. Ein Potentiometer ist ein einstellbarer bzw. variabler Widerstand. In unserem Leitungsmodell kann man sich das wie einen Wasserhahn vorstellen. Je weiter man diesen aufdreht, desto mehr Wasser strömt aus dem Hahn, weil die „Engstelle“ darin reduziert wird.

Es gibt natürlich noch viele weitere Arten von Widerständen, die zum Beispiel abhängig von Temperatur, Licht, Druck etc. sind. Aber die sollen uns erst einmal nicht weiter interessieren.

Wer nun gut aufgepasst hat, fragt sich nun möglicherweise, wie denn nun die eingangs erwähnte Leistung zum Tragen kommt, wenn man so Worte wie „Spannungsabfall“ etc. verwendet und ja, am Ende der Leitung ist nicht die komplette Leistung verfügbar wie am Anfang. Schuld daran trägt der Widerstand, denn er sorgt dafür, dass bereits Arbeit verrichtet werden muss, damit überhaupt etwas durch die Leitung fließt. Man kann sich das wie ein Stück Schlauch vorstellen, durch das man Wasser drückt. Je länger der Schlauch, desto mehr muss man sich anstrengen, dass am Ende ein Wasserstrahl mit gleicher Stärke austritt. Auf der Leitung fällt also Druck ab, den man dann entsprechend am Anfang erhöhen muss. Das gleiche gilt für den elektrischen Strom. Nun ist es aber so, dass dieser Druck- bzw. Spannungsabfall nicht einfach verschwindet. Er wird am Widerstand umgewandelt in Wärme, welche eine Verlustleistung darstellt. Darum gibt es Widerstände auch immer mit einer Zusatzangabe in Watt zu kaufen. Diese sagt aus, wie viel Watt Verlustleistung der Widerstand „ab kann“, bevor er durchbrennt. In unserem Modell ist das vergleichbar mit der Wandstärke der Leitung. Wenn der Innendruck der Leitung zu groß wird für die Wandung, dann platzt sie. Also muss man die Leitung entsprechend dimensionieren.

Nun denn – bestünde die ganze elektrische Welt nur aus rein ohmschen Widerständen, wäre unser kleiner Lehrgang jetzt vorbei und die Theorie für angehende Elektriker schnell verdaut. Aber es gibt zum Glück noch haufenweise weiterer Bauelemente, über deren Verhalten und Anwendung man ganze Lexika füllen kann. Hier gehe ich aber nur auf zwei weitere grundlegende Elemente ein, da die anderen für die Anwendung Lautsprecherbau und Frequenzweiche eher nebensächlich sind.

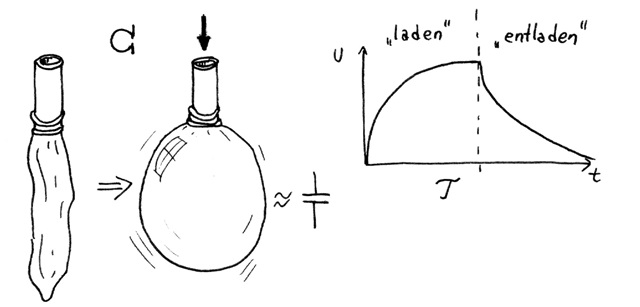

Eines dieser Bauteile ist der elektrische Kondensator. Das klingt erst mal nach Science-Fiction und 1.21 Gigawatt, ist aber im Grunde nichts weiter als ein Speicher für elektrische Energie. In unserem Leitungsmodell können wir uns den Kondensator wie einen Wasserballon vorstellen. Im leeren („entladenen“) Zustand ist er schlaff und hat kein Wasser gespeichert. Wenn wir ihn dann füllen („laden“), strömt Wasser in den Ballon. Er wird dann immer praller und speichert eine gewisse Menge Wasser, so wie den Wasserdruck. Es strömt dann immer weniger Wasser in den Ballon, bis sich der Druck im Ballon an den Leitungsdruck angeglichen hat. Ist der Ballon zu schwach und kann dem Leitungsdruck nicht standhalten, platzt er. Haben wir alles richtig gemacht, können wir das im Ballon gespeicherte Wasser später nutzen, in dem wir es wieder hinaus lassen. Beim Leeren („entladen“) strömt das Wasser dann erst einmal mit hohem Druck aus dem Ballon und er wird schnell schlaff. Während der Druck im Ballon abfällt, strömt immer weniger Wasser aus, bis er leer ist. Dieses Gedankenkonstrukt kann man jetzt auf unseren elektrischen Kondensator und den Strom übertragen. Die gezeigte Kurve versinnbildlicht dabei das Laden und Entladen. Der seltsame Buchstabe darunter ist kein komisch geschriebenes T, sondern „Tau“. Damit bezeichnet man die „Zeitkonstante“. Was ist das nun wieder für ein Hokuspokus? Einfach gesagt, drückt man damit aus, wann denn der Wasserballon bzw. Kondensator voll oder leer ist. Ein großer Ballon ist ja nicht so schnell gefüllt wie ein kleiner. Wir benötigen also ein Mittel zur vereinheitlichten Darstellung des Lade- oder Entladevorgangs, und da hat sich ein kluger Kopf die Zeitkonstante für einfallen lassen. Vereinfacht kann man sagen, der Ballon ist nach 5 Tau voll oder leer, wie lange das dauert, hängt dann von seiner Größe („Füllvolumen“) ab.

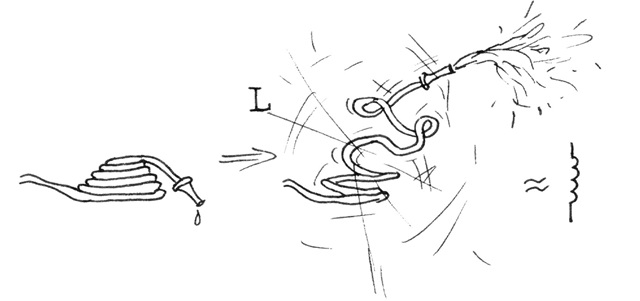

Das zweite Bauelement ist die elektrische Spule bzw. „Induktivität“. Diese ist auch ein Speicher für elektrische Energie und hat auch ein paar ähnliche Verhaltensweisen, ist aber grundverschieden. Stellen wir uns die Spule einmal als aufgerollten Gartenschlauch vor. Drehen wir den Hahn auf, passiert erst einmal nichts. Wir können dann aber beobachten, wie der Schlauch anfängt, sich ein wenig zu entrollen, während der Innendruck zunimmt. Er baut sozusagen ein „Feld“ auf. Nach einer kurzen Zeit (der Schlauch muss sich ja erst mit Wasser füllen) tritt dieses am Ende aus. Drehen wir das Wasser wieder ab, kommt es aber am Ende nicht sofort zum Erliegen. Es fließt noch so lange aus dem Schlauch, bis sich der innere Druck („Feld“) abgebaut hat. So ein aufgerollter Schlauch ist natürlich nichts anderes als eine lange Leitung. Auch die Leitung will sich unter Wasserdruck ausdehnen und hat ihr eigenes kleines „Feld“. Durch das Aufwickeln summiert man aber diese Kraft. Wer seinen Dienst bei der Feuerwehr geleistet hat oder dies noch tut, weiß evtl., wie sich der Versuch gestaltet, einen aufgerollten Löschschlauch zu bändigen, den man unter Druck gesetzt hat. Auch dieses Verhalten ist wieder auf unser elektrisches System übertragbar. Die Spule kann im Gegensatz zu einem Kondensator die Energie nicht für einen größeren Zeitraum speichern. Zudem müssen wir uns in der gedachten Ladekurve das „U“ wegdenken und durch ein „I“ ersetzen. Der Zirkus mit den 5 Tau trifft dennoch zu.

Spule und Kondensator: Beides Energiespeicher; wo liegt denn jetzt der Unterschied?

Der Kondensator speichert Energie in Form von Spannung. Wenn man ihn lädt, fließt anfangs erst einmal ordentlich Strom hinein, während dann beim Laden der Stromfluss abnimmt, dafür aber die Spannung ansteigt. Unsere Eselsbrücke dafür: KondensatOR, Strom eilt vOR.

Die Spule speichert Energie in ihrem „Feld“, oder um das endlich mal beim Namen zu nennen, ihrem Magnetfeld. Der elektrische Strom erzeugt ein Magnetfeld in jeder Leitung, eine Spule intensiviert diesen Effekt durch die „Bündelung“ einer langen Leitung auf engem Raum. Schaltet man die Spannung ab, dann bricht auch das Magnetfeld zusammen. Wie wir aber schon wissen, ist diese Energie dann nicht einfach weg, sie muss umgewandelt werden. Für das Magnetfeld ist es da am einfachsten, wieder für einen Stromfluss in der Leitung zu sorgen. Wenn ein Magnetfeld für einen Stromfluss in einem Leiter sorgt, spricht man von Induktion. Man kann also sagen, dass eine Spule eine Art „Speicher“ für Strom ist, wenn auch nur für Sekundenbruchteile. Auch hier gibt es eine Eselsbrücke: Bei Induktivitäten, die Ströme sich verspäten.

Gerade in Sachen Induktion gibt es jetzt noch viel zu erzählen, aber dieser kleine Exkurs dient ja nur den einfachsten Grundlagen zum „Mitreden“ am Stammtisch.

Um jetzt aber zu verstehen, warum man Spulen und Kondensatoren in Frequenzweichen verbaut, müssen wird doch ganz kurz in die Wechselstromtechnik abdriften. Dabei verlassen wir allerdings unser Wassermodell (denn spätestens jetzt würde jede Parallele dazu „im Sande versickern“) und reißen nur kurz an, was diese Bauteile elektrisch machen, nicht warum. Musik besteht aus Schallwellen. Diese Schallwellen kann unser Gehör wahrnehmen, man hat festgestellt, von zwanzig bis zwanzigtausend Hertz. Mit eben dieser Frequenz müssen die Chassis schwingen, um diese Information an die Luft zu übertragen, das heißt, diese Frequenz muss elektrisch zu den Schwingspulen der Chassis übertragen werden.

Da nun aber ein 40Hz-Bassimpuls an einem Hochtöner ebenso fehl geleitet ist, wie 18kHz Hochton am Basstreiber, benötigen wir Frequenzweichen. Die Weichenbauteile haben die Aufgabe, aus dem Musiksignal vom Verstärker die für „Ihr“ Chassis passenden Anteile heraus zu filtern. Man macht sich dabei ihre so genannte Impedanz zu nutzen, und da wird es jetzt aufregend, denn Spulen und Kondensatoren haben neben ihrem ohmschen Widerstand einen so genannten frequenzabhängigen Widerstand, den „Blindwiderstand“. Eine Spule hat beispielsweise mit steigender Frequenz einen steigenden Blindwiderstand. Dass bedeutet, dass sie Signale mit hoher Frequenz schlechter leitet als Signale mit niedriger Frequenz. Man spricht dann von einen Tiefpass oder salopp: „Spulen leiten Bass“. Beim Kondensator ist es umgekehrt, während er für Gleichstrom praktisch ein Isolator ist, nimmt sein Blindwiderstand mit steigender Frequenz ab, somit leitet er gut hochfrequente Signale. Er ist also ein Hochpass und „lässt nur den Hochton durch“. Nun wird auch langsam klar, warum diese Teile in einer Frequenzweiche so angeordnet sind. Wer genau hinsieht, erkennt, dass oft eine Spule „In Reihe“ zum Basstreiber sitzt (Aha, die lässt ja auch nur den Bass durch), während vor Hochtönern meist ein Kondensator sitzt und vor Mitteltönern eine Kombination daraus. Man spricht bei diesen „Zweigen“ auch von Filtern, je komplexer diese sind, desto höher ihre „Ordnung“.

Damit wären wir jetzt am Ende angekommen. Es wurde behandelt, wie man sich ungefähr den elektrischen Strom vorstellen kann, ein einfaches Vergleichsmodell in der Gleichstromtechnik ersonnen und die grundlegenden Bauelemente Widerstand, Kondensator und Spule kennen gelernt.

Mehr braucht es nicht zum Lautsprecher bauen und glücklich sein, doch Halt! War da nicht auch mal die Frage, wie jetzt die Musik in die Lautsprecher kommt, bzw. wie ein Verstärker aus „Leise“ „Laut“ macht? Na gut, liefern wir das noch als Dessert in Form zweier weiterer Bauteile.

Damit man überhaupt Einfluss auf den Strom nehmen kann, mussten Bauteile erfunden werden, mit denen man ihn steuern kann. Das Einfachste davon hat jeder zu Hause: Den Lichtschalter. Aber Musik besteht ja nicht aus „An“ und „Aus“, also wie solche Signale steuern? Es brauchte dazu also ein Bauteil, welches die Flussrichtung und Intensität eines Stromes aktiv beeinflussen kann. In unserer modernen Welt tun das so genannte Halbleiter. Gehört hat das schon jeder, aber was heißt das eigentlich? Nun, ein Voll-Leiter oder einfach nur Leiter nimmt keinen Einfluss auf den Strom, er leitet in jede Richtung gleich gut. Ein Isolator hingegen lässt den Strom überhaupt nicht und in keine Richtung fließen. Ein Halbleiter ist ein Zwitter, er lässt den Strom nur in eine der beiden möglichen Richtungen („sozusagen halb“) fließen.

Der einfachste Halbleiter, den wir kennen, ist die Diode.

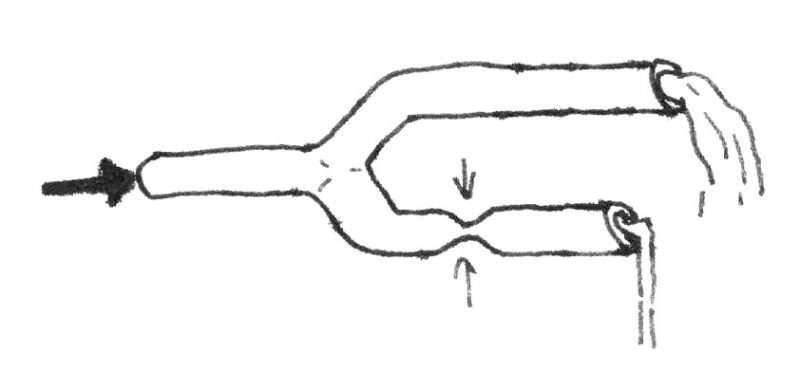

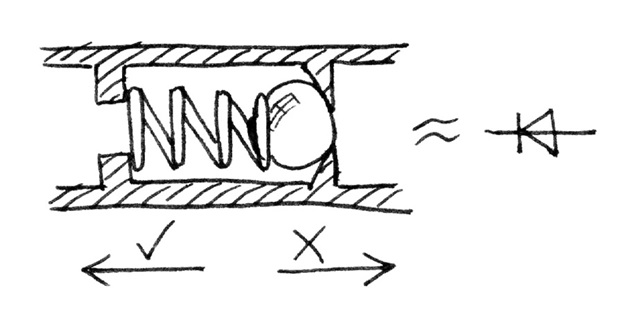

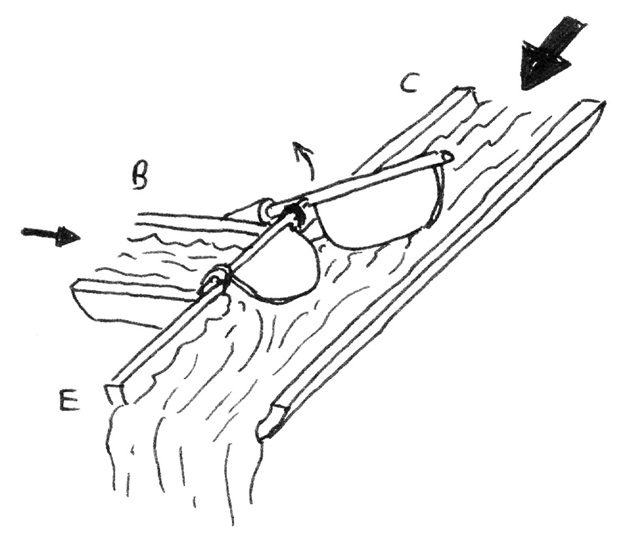

In unserem Wassermodell können wir sie uns wie ein Kugelrückschlagventil vorstellen. Wo mich jetzt der Buchhalter noch immer fragend ansieht, nicken schon einmal Klempner und Hydraulikschlosser wissend. Das kleine Bild macht aber schnell klar, was gemeint ist: Das Wasser kann durch diese Anordnung nur in eine Richtung fließen. Drückt es in Richtung der Kugel, wird die Kugel fest in ihren Sitz gedrückt und dichtet die Leitung ab; es fließt kein Wasser. Drückt es hingegen in Richtung der Feder, dann bewegt sich die Kugel aus ihrem Sitz und Wasser strömt durch die Leitung. Damit das geschehen kann, muss das Wasser aber wenigstens die Gegenkraft der Feder überwinden können, sprich einen Mindestdruck aufweisen können. Bei der Diode spricht man von der so genannten Durchbruchspannung. Eselsbrücke für das elektrische Symbol: Eine Diode leitet „in Pfeilrichtung“.

Aber kann man damit Musik lauter machen? Nein, nicht so wirklich. Aber wir müssen ihr Prinzip kennen, um das Bauteil zu verstehen, dass es kann:

Der Transistor.

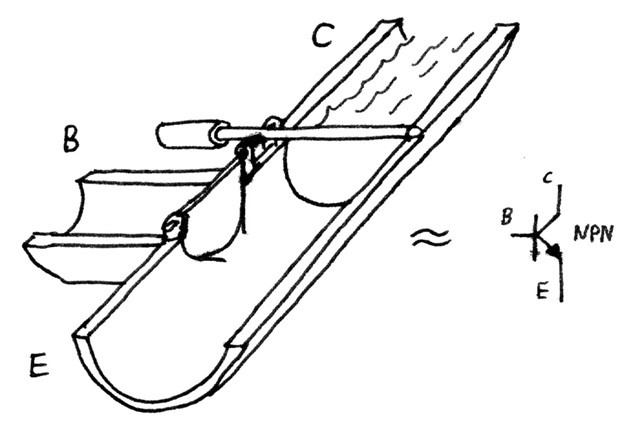

Ein Transistor ist ebenfalls ein Halbleiter, er lässt den Strom auch nur in eine Richtung fließen. Aber im Gegensatz zur Diode kann man bestimmen, wie viel Strom hindurch fließt. Außerdem kann man das mit einer viel kleineren Menge Strom tun, als der Menge, die hindurch fließen soll. Ein Transistor „verstärkt“ also den Stromfluss. Wie er das macht, lässt sich wieder anhand unseres Wassermodells und der folgenden Graphik veranschaulichen: Man stelle sich einen Kanal mit einem Schleusentor vor, das von der Steuerklappe im Nebenkanal geöffnet wird. Das Wasser (Strom), welches wir steuern wollen, steht im Hauptkanal hinter der Schleuse, kann aber nicht hindurch. Wenn wir nun Wasser in den Nebenkanal einleiten, dann wird der Wasserdurchfluss die Steuerklappe und somit das Schleusentor anheben. Je mehr Wasser wir in den Nebenkanal leiten, desto weiter hebt sich das Schleusentor und desto mehr Wasser strömt auch durch den Hauptkanal.

Übertragen wir dieses Gedankenspiel auf unseren Musikverstärker, wird nun klarer, wie der am Ende lauter macht: Wir schicken den kleinen Strom, sagen wir von unserem Kassettendeck, Plattenspieler oder CD-Spieler, in den Nebenkanal. Der hebt dann das „Schleusentor“ und lässt äquivalent dazu einen großen Strom im Hauptkanal fließen, der stark genug ist, die Schwingspulen unserer Lautsprecher zu bewegen.

So, nun ist aber tatsächlich Ende der Fahnenstange.

Ich hoffe, die behandelten Themen durch geschicktes Auslassen relativ anschaulich dargestellt und nicht alle Leser bereits in der Mitte des Textes eingelullt zu haben. Behandelt wurde eigentlich auch nur ein kleiner Teil der Elektrotechnik, eben der, den wir benötigen, um allabendlich Musik aus Udos tollen Bauvorschlägen zu genießen.

Mit freundlichem Gruß,

-Sparky