SB 18 von Matthias

Ohne Hörprobe baute ich im Frühjahr 2010 die Kera 360.2 in der Gewissheit damit nichts falsch machen zu können. Schon

Es begann wie so oft, wenn nach einem schönen Wochenende, gefüllt mit Musik aus den entliehenen Testboxen, der Montag den Alltag wieder einläutete. Boris hatte die SB 18 einem häuslichen Test unterzogen und alles für realistisch befunden, was er in unserer Klangbeschreibung gelesen hatte. Die Durchzeichnung und das harmonische Zusammenspiel der SBAcoustics-Chassis hatten ihn mächtig beeindruckt. Nun ist sein Hörraum aber recht groß und ausreichend Platz für eine Standbox ist vorhanden.

Wenn er einstmals die berühmte Fee träfe, würde er sich als einzigen der drei Wünsche nur noch ein wenig mehr Druck im Bass erbitten, dann hätte er seine Box gefunden. Damit er darauf nicht bis in alle Ewigkeit darauf warten muss, erfanden wir für ihn die SB 36.

Die Bestückung

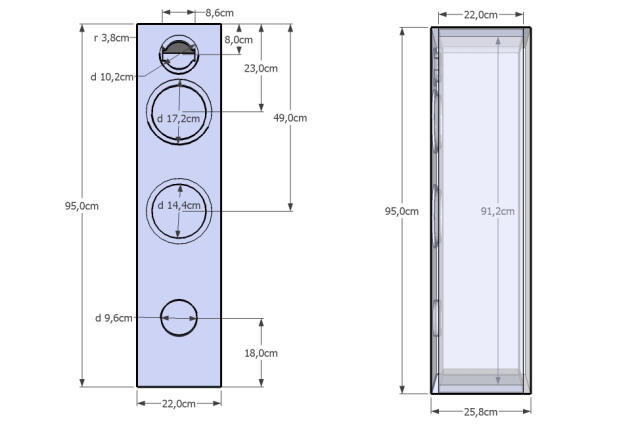

Bekanntlich ist Größe relativ und auch in einem großen Zimmer gibt es durchaus mehr hinzustellen als ein Paar ausgewachsene Lautsprecherboxen. So winkte Boris gleich ab, als wir ihm vorschlugen, pro Seite einen SB29NRXC75-6 unter die SB 18 zu stellen, der in knapp 90 reflexabgestimmten Litern einen -3dB-Punkt von unter 30 Hz verspricht. Zu groß, befand er, mehr als die Stellfläche der SB 18 könne er nicht opfern und viel tiefer muss gar nicht sein, nur noch etwas mehr Luftbewegung. Damit war der Aufbau der Boxen klar und ich musste nur noch einen zweiten SB17NRXC35-8 in die SB 18 malen, in der als Hochtöner der mindestens zweimal seinen überaus günstigen Preis werte, ferrofluidfreie SB26STC-C4 sein Werk tut.

Das gibt uns endlich auch einmal die Gelegenheit mit einer alten Hoffnung aufzuräumen, die viel zu oft an Doppelbass-Systeme geknüpft wird. Durch das zweite Chassis erhält man nicht mehr Basstiefe, wenn nur das Volumen verdoppelt wird. Trotzdem wird das meist beim direkten Vergleich so empfunden. Die größere Membranfläche bewegt mehr Luft, die auf einer breiteren Front auf den Zuhörer zukommt und so druckvoller wahrgenommen wird. Aha, das war doch der Wunsch an die nette Fee und so entstand aus der SB 18 die SB 36. Das Anhängsel gibt, wie es der Zufall will, zugleich die Menge an umbauter Luft in Litern an.

Das gibt uns endlich auch einmal die Gelegenheit mit einer alten Hoffnung aufzuräumen, die viel zu oft an Doppelbass-Systeme geknüpft wird. Durch das zweite Chassis erhält man nicht mehr Basstiefe, wenn nur das Volumen verdoppelt wird. Trotzdem wird das meist beim direkten Vergleich so empfunden. Die größere Membranfläche bewegt mehr Luft, die auf einer breiteren Front auf den Zuhörer zukommt und so druckvoller wahrgenommen wird. Aha, das war doch der Wunsch an die nette Fee und so entstand aus der SB 18 die SB 36. Das Anhängsel gibt, wie es der Zufall will, zugleich die Menge an umbauter Luft in Litern an.

Die kompletten Datenblätter samt Messwert-Download findet der interessierte Leser in der Ausgabe Dezember 08. Zwar wurde zwischenzeitlich die Membran des BMT optisch leicht geändert, sie wird nun ohne graue Flecken und dadurch etwas neutraler in einheitlichem Schwarz geliefert, die Parameter des Chassis sind trotzdem im Rahmen der normalen Toleranzen nahezu identisch geblieben.

Das Gehäuse

Auch zu der Gehäuseart “Doppelbass” gibt es ein paar Dinge zu sagen, wofür wir uns an dieser Stelle auch einmal die Zeit nehmen wollen. Zum einen wird immer wieder darüber gestritten, ob denn jeder Bass eine eigene Kammer besetzen muss, damit er auf ein exakt definiertes Volumen arbeiten kann, oder ob beide Bässe sich besser ein Häuschen teilen sollen. Nach meiner Erfahrung spielt das klanglich keine wahrnehmbare Rolle, selbst wenn physikalisch daraus minimale Unterschiede entstehen. In meinem Fall erachtete ich den Vorteil des gemeinsamen Reflexrohres, das sich zu Gunsten geringerer Probleme bei der Aufstellung auf der Front befinden sollte, als ausschlaggebend für einen ungeteilten Aufbau.

Die zweite Frage, die beim Entwurf einer Box mit zwei Bässen geklärt werden will, gilt der Chassisanordnung. Beliebt ist die D’Appolito-Optik, bei der die parallel laufenden Bassmitteltöner den Hochtöner in ihre Mitte nehmen. So entsteht für den Zuhörer quasi eine Punktschallquelle, da sich der Schall aus allen drei Chassis auf Höhe des Hochtöners trifft. Daraus entsteht die wunderschöne Raumabbildung, für die auch Breitbänder gerühmt werden. Zwei Nachteile stehen diesem Aufbau entgegen: Ober- und unterhalb der Hochtönerachse wird der Schalldruckverlauf recht wellig, weil unterschiedlich lange Laufwege vom unteren und oberen Mitteltöner zum Ohr des Zuhörers in einigen Frequenzen zu Einbrüchen führen. Somit muss die Box so hoch gebaut werden, dass der davor sitzende Musikkonsument genau auf den Hochtöner schaut.

Die Alternative ist der fast klassische Aufbau der Chassis, bei dem die beiden Bässe übereinander unter dem Hochtöner wackeln. Wegen der nun vorgegebenen unterschiedlichen Abstände zum Ohr wird der untere Treiber nur als Tieftonergänzung genutzt, der obere überträgt zusätzlich die Mitten. Diese Schaltung nennt man landläufig Zweieinhalb-Wegebox. und bringt den Vorteil mit, dass je nach Auskopplung des Stützbasses der untere Stimmbereich leichter nach eigenem Geschmack mehr oder weniger betont werden kann. Dies war mein Kompromiss, der auch wegen der geringeren Bauhöhe sofort von Boris akzeptiert wurde.

SB36Bauplan als Sketchup-Datei

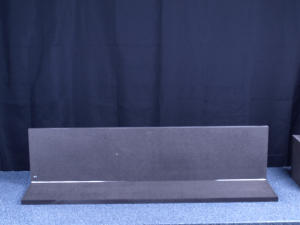

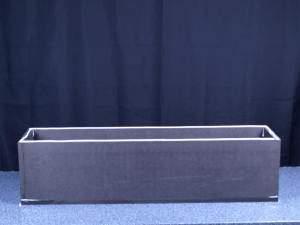

Unser Aufbau des Gehäuses gehorchte einmal mehr der Devise: Mach es so leicht wie möglich. Vier identische Bretter als Front, Seiten und Rückwand, sowie zwei dazu passende Deckel und Böden ließen wir uns pro Box aus schwarz gefärbtem MDF zuschneiden, wegen der geringen Innenfläche und des hohen Gewichts der Platten konnten wir sogar ruhigen Gewissens auf Versteifungen verzichten. Im Gegensatz dazu machte sich Boris etwas mehr Arbeit und bastelte sich auf ein Innengerippe gerundete Seiten, die er mit Erlefurnier beklebte. Auch Front und Rückwand wurden mit Kanten und Rundungen verziert und als Kontrastprogramm geschwärzt. Leider hat er von seiner aufwendigeren Holzarbeit keine Fotos gemacht, so müssen sich unsere Leser wieder einmal mit unserer Dokumentation der Klebevorgänge begnügen.

Viele Worte müssen wir nicht mehr schreiben, wenn es um das Verkleben von sechs Brettern mittels Fugenleim geht. Daher nur zur Verdeutlichung die Reihenfolge: Auf die Front klebten wir die erste Seite, den Deckel, den Boden und die zweite Seite. Der Leim wird immer auf der Schnittkante aufgetragen, die einzelnen Bretter bündig gegeneinander ausgerichtet. Nach Trocknung des Leims werden die Boxen sorgfältig geschliffen, damit später keine Kleberreste nach dem Auftragen des Klarlacks sichtbar werden. Um die Schnittkanten ein wenig unauffälliger zu machen, haben wir sie mit einer Schattenfuge von den angrenzenden Platten abgesetzt. Das hat uns so gut gefallen, dass wir auch die Front nicht von der optischen Auflockerung verschonte. Für diese Arbeit haben wir vor vielen Jahren einen Bündigfräser mit dreieckigem Grad gekauft, im Einsatz ist er im Artikel zur FirstTime 10 in Ausgabe Februar 09 zu sehen. Auch das Ausfräsen der Chassisausschnitte ist dort bebildert, so sparen wir uns weitere Erklärungen. Drei Lagen Acryl-PU-Klarlack von Hornbach spritzen wir mit unserer Wagner W 660 auf das Holz, einen Zwischenschliff mit 240er Schleifschwamm machten wir per Hand. Das Ergebnis ist in Anbetracht des geringen Aufwandes mehr als nur zufriedenstellend.

Viele Worte müssen wir nicht mehr schreiben, wenn es um das Verkleben von sechs Brettern mittels Fugenleim geht. Daher nur zur Verdeutlichung die Reihenfolge: Auf die Front klebten wir die erste Seite, den Deckel, den Boden und die zweite Seite. Der Leim wird immer auf der Schnittkante aufgetragen, die einzelnen Bretter bündig gegeneinander ausgerichtet. Nach Trocknung des Leims werden die Boxen sorgfältig geschliffen, damit später keine Kleberreste nach dem Auftragen des Klarlacks sichtbar werden. Um die Schnittkanten ein wenig unauffälliger zu machen, haben wir sie mit einer Schattenfuge von den angrenzenden Platten abgesetzt. Das hat uns so gut gefallen, dass wir auch die Front nicht von der optischen Auflockerung verschonte. Für diese Arbeit haben wir vor vielen Jahren einen Bündigfräser mit dreieckigem Grad gekauft, im Einsatz ist er im Artikel zur FirstTime 10 in Ausgabe Februar 09 zu sehen. Auch das Ausfräsen der Chassisausschnitte ist dort bebildert, so sparen wir uns weitere Erklärungen. Drei Lagen Acryl-PU-Klarlack von Hornbach spritzen wir mit unserer Wagner W 660 auf das Holz, einen Zwischenschliff mit 240er Schleifschwamm machten wir per Hand. Das Ergebnis ist in Anbetracht des geringen Aufwandes mehr als nur zufriedenstellend.

Die Weiche

|

|

|

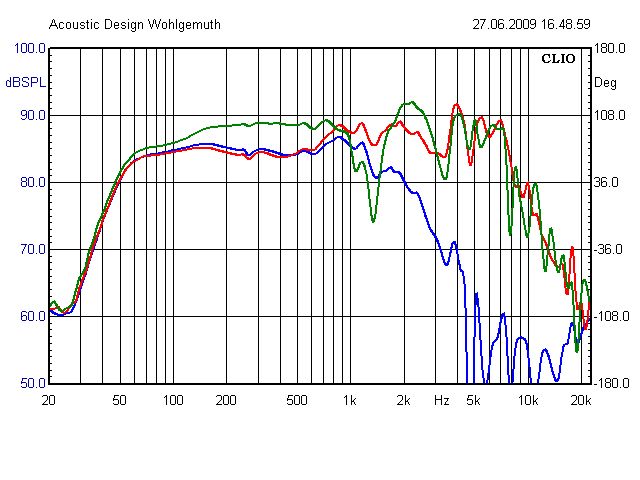

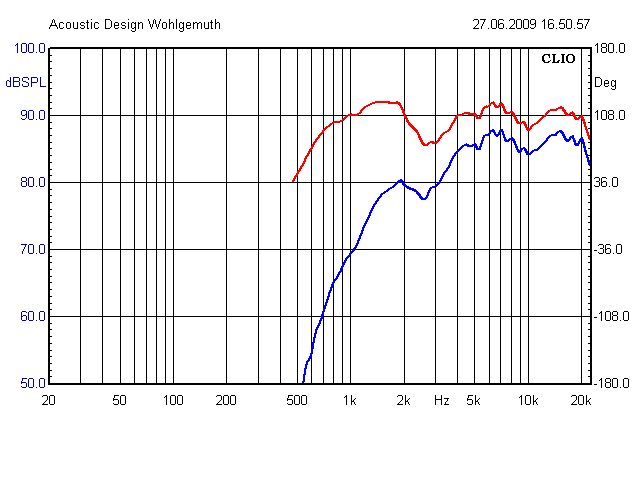

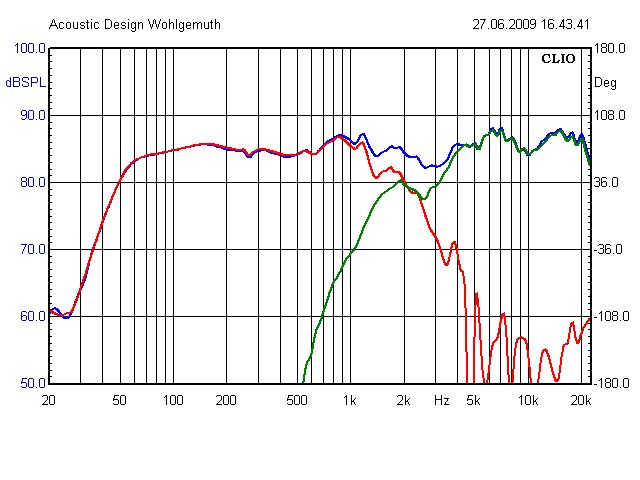

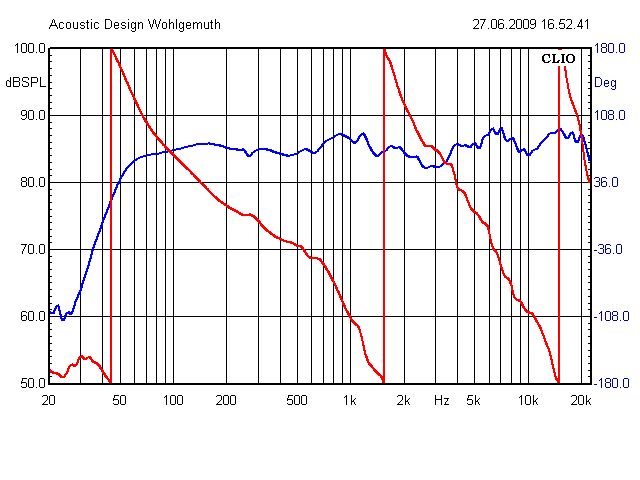

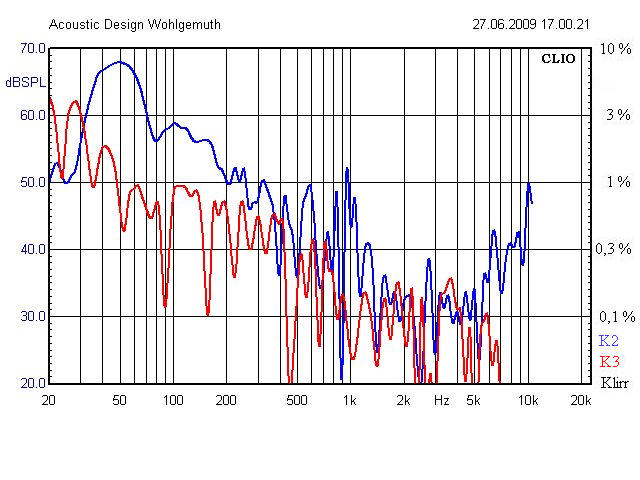

Nicht schlecht sieht der Frequenzgang der beiden parallel geschalteten SB 17 aus, wenn wir die heftigen Welligkeiten oberhalb von 900 Hz einfach ignorieren könnten (grün). Sie sind das Resultat des schon weiter oben angesprochenen, verschiedenen Abstands zum Mikrofon, das bei den Messungen das Ohr ersetzt. Eine große Spule vor dem unteren Bass, deren Wirkung schon ab 100 Hz zu sehen ist, nimmt die Zacken weg. Sie kann für die “Einstellung” der Stimmwiedergabe genutzt werden, mit einem größeren Wert klingen Männer schlanker, mit einem kleineren fülliger. Wir haben wie immer den goldenen Mittelweg als neutralen Kompromiss gewählt und empfehlen dem Nachbauer hier selbst einmal zu testen, was bei ihm zu Hause am besten passt. Keine Sorge, dabei kann nichts kaputt gehen, bei Spulen kann man keine Zufuhrdrähte abbrechen.

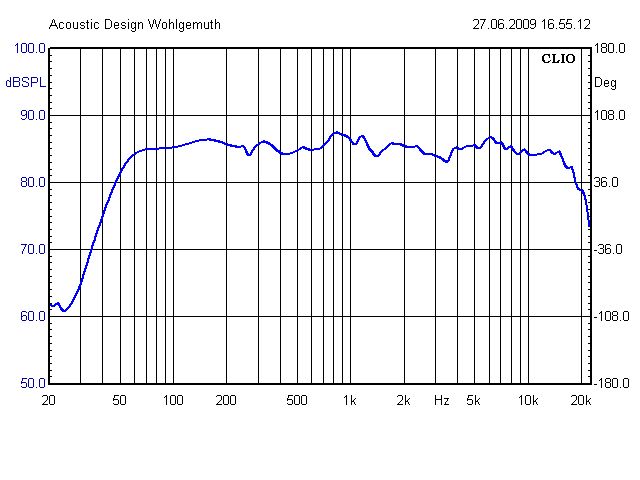

Während wir uns bei der SB 18 noch mehr oder weniger an den Schaltungsvorschlägen von SBAcoustics orientiert hatten, ließen wir unserer eigenen Phantasie bei der Entwicklung der Mittelhochton-Abteilung der SB 36 freien Lauf. Der obere BMT erhielt einen Tiefpass (ein Filter, das tiefe Frequenzen passieren lässt) aus einer Corobar-Spule mit übergelegtem Audyn MKP-Q4-Kondensator, der die Spitzen oberhalb von 3,5 kHz absenkte, und dahinter einen glatten Elko parallel zum Chassis. Genauso viele Bauteile wir die beiden großen Chassis bekam der Hochtöner vorgeschaltet, dessen Pegel von zwei Mox-4-Widerständen abgesenkt und mittels Kondensator und kleiner Luftspule vor zu tiefen Frequenzen mit 12 dB/ Oktave unterhalb von 2,8 kHz geschützt wurde. Der Summenfrequenzgang hängt um 3 kHz etwas durch, das verdanken wir der Schallwandbreite, von der die rundum abgestrahlten Hochtonsignale nicht mehr reflektiert werden.

|

|

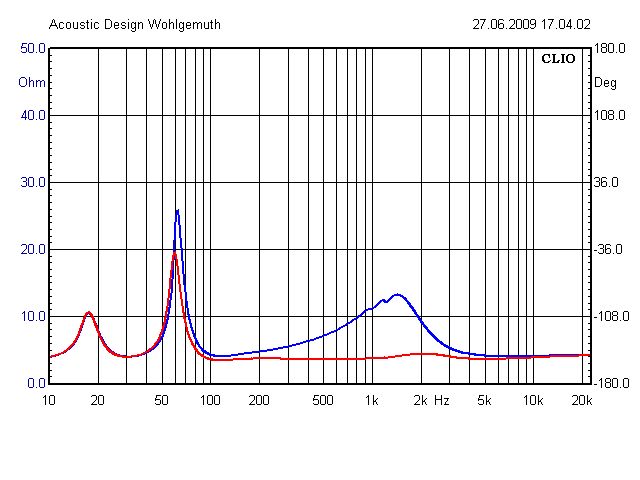

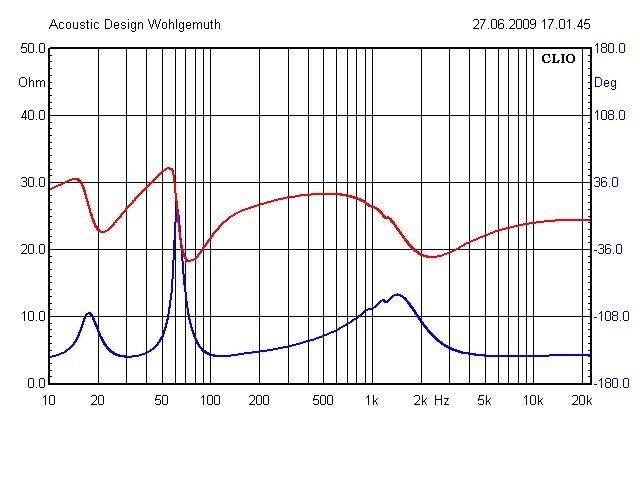

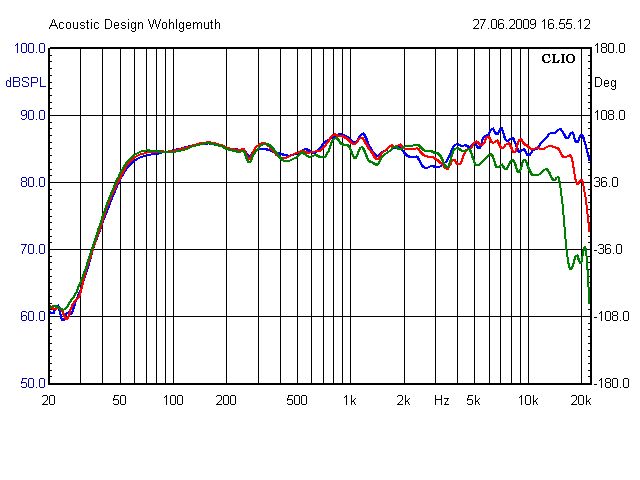

Wie gut die Weiche abgestimmt ist, lässt sich in der Addition der Amplituden unter 0, 30 und 60 Grad ablesen, bei der alle Senken und Überhöhungen nahezu ausgeglichen sind. Für Leute, die ihre Ohren mit Röhren verwöhnen, haben wir natürlich auch noch die Impedanz geglättet.

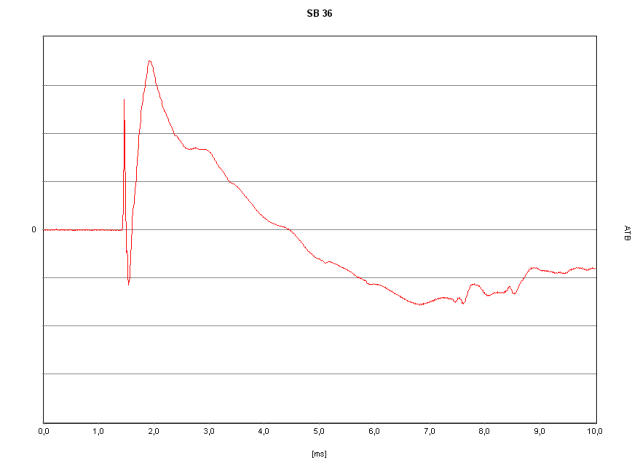

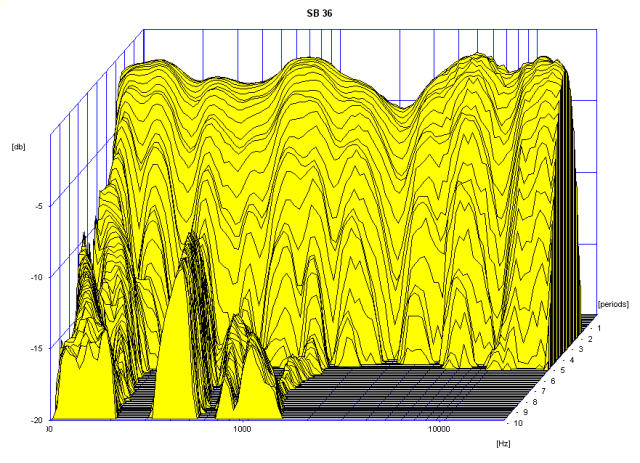

Messungen:

|

|

|

|

|

|

Mit fünf Beutel Sonofil ist die Menge an Dämmstoff recht groß. Wie es unterzubringen ist, zeigt der Dämmplan, der mit dem Bausatz geliefert wird.

Der Klang

Wer könnte es uns wirklich übel nehmen, wenn wir trotz völlig neuer Weichentopologie unseren Text aus der Klangbeschreibung der SB 18 ungekürzt und nur um den Zusatz: “noch etwas druckvoller!” ergänzt in allen Einzelheiten übernähmen? Zutreffender kann der nur um einen Bass ergänzte Bausatz kaum beurteilt werden. Und doch, eine etwas andere Qualität bietet die SB 36 schon, denn sie ist tatsächlich noch ein gutes Stück erwachsener geworden, unten rum ein wenig druckvoller und scheinbar tiefer reichend. Auch wenn die SB 18 schon sehr glaubwürdig die Musik abbildet, findet sie selbstverständlich ihre Grenzen im direkten Vergleich mit der großen Schwester. Die zitierte Kesselpauke war ein Stück größer und hatte natürlich noch mehr Druck, trotzdem verlor die SB 36 nichts von der feinen Durchzeichnung, die der kleinen Einbassbox das in ihrer Preisgruppe doch sehr ungewöhnliche Prädikat “Bluesklasse” einbrachte. Weder im Bass noch in den unteren Mitten zeigte die SB 36 irgendeine Form von Dicklichkeit, die leider allzu oft den Spaß an der Musik verdirbt. Dass Sänger im Laufe vieler Jahre trotzdem an Statur gewinnen, verriet die schlanke Standbox deutlich, als Leonard Cohen sein berühmtes “Suzanne” einmal als Studioaufnahme und direkt im Anschluss, aber vierzig Jahre später “Live in London 2008” so sang, als wäre er selbst als Zeitreisender zweimal in meinen Hörraum angereist. Einst ein junger Mann mit schon durchaus sonorer Stimme hatte er hörbar nur darauf gewartet, mit nunmehr 75 Jahren und eine halbe Oktave tieferer Lage noch eindrucksvoller die Geschichte der jungen Dame aus dem Hafen von Montreal neu zu erzählen. Hervorragend an die untere Abteilung angepasst zeigte sich hierbei der Hochtöner, der ruhig und ohne jede Spur von Aufdringlichkeit selbstvergessen seinen Teil zu der großartigen Darbietung beitrug. Nicht weniger als zweieinhalb Stunden lang Emotion pur zauberte der alte Mann und grandiose Künstler mit seinen poetischen Texten und eher einfachen Melodien in den Hörraum, wir haben jede Minute davon genossen.

Wer könnte es uns wirklich übel nehmen, wenn wir trotz völlig neuer Weichentopologie unseren Text aus der Klangbeschreibung der SB 18 ungekürzt und nur um den Zusatz: “noch etwas druckvoller!” ergänzt in allen Einzelheiten übernähmen? Zutreffender kann der nur um einen Bass ergänzte Bausatz kaum beurteilt werden. Und doch, eine etwas andere Qualität bietet die SB 36 schon, denn sie ist tatsächlich noch ein gutes Stück erwachsener geworden, unten rum ein wenig druckvoller und scheinbar tiefer reichend. Auch wenn die SB 18 schon sehr glaubwürdig die Musik abbildet, findet sie selbstverständlich ihre Grenzen im direkten Vergleich mit der großen Schwester. Die zitierte Kesselpauke war ein Stück größer und hatte natürlich noch mehr Druck, trotzdem verlor die SB 36 nichts von der feinen Durchzeichnung, die der kleinen Einbassbox das in ihrer Preisgruppe doch sehr ungewöhnliche Prädikat “Bluesklasse” einbrachte. Weder im Bass noch in den unteren Mitten zeigte die SB 36 irgendeine Form von Dicklichkeit, die leider allzu oft den Spaß an der Musik verdirbt. Dass Sänger im Laufe vieler Jahre trotzdem an Statur gewinnen, verriet die schlanke Standbox deutlich, als Leonard Cohen sein berühmtes “Suzanne” einmal als Studioaufnahme und direkt im Anschluss, aber vierzig Jahre später “Live in London 2008” so sang, als wäre er selbst als Zeitreisender zweimal in meinen Hörraum angereist. Einst ein junger Mann mit schon durchaus sonorer Stimme hatte er hörbar nur darauf gewartet, mit nunmehr 75 Jahren und eine halbe Oktave tieferer Lage noch eindrucksvoller die Geschichte der jungen Dame aus dem Hafen von Montreal neu zu erzählen. Hervorragend an die untere Abteilung angepasst zeigte sich hierbei der Hochtöner, der ruhig und ohne jede Spur von Aufdringlichkeit selbstvergessen seinen Teil zu der großartigen Darbietung beitrug. Nicht weniger als zweieinhalb Stunden lang Emotion pur zauberte der alte Mann und grandiose Künstler mit seinen poetischen Texten und eher einfachen Melodien in den Hörraum, wir haben jede Minute davon genossen.

Udo Wohlgemuth

Zur SB 36 im Online-Shop

Ohne Hörprobe baute ich im Frühjahr 2010 die Kera 360.2 in der Gewissheit damit nichts falsch machen zu können. Schon

Was passiert, wenn man Ingenieure in ein fremdes Land steckt und sie mit einem geregelten 9 to 5 Arbeitstag nicht

Schon bei Erscheinen der SB Wallstreet keimte in mir die Hoffnung auf, dass Udo irgendwann eine Eton Wallstreet nachlegen würde.