Tobis U_Do 15 (jetzt U_Do 51)

Nunja, die U_Dos sind schon länger fertig und spielen fleißig – Zeit für einen Baubericht. Ich denke, das bin ich

Das Versprechen

Auf dem Schirm hatte ich es nicht mehr. Offenbar habe ich vor einigen Jahren ein Versprechen gegeben und wurde nun sehr nett daran erinnert. Ein Paar schöne Lautsprecher hätte ich zugesagt. Tatsächlich? Ja wenn das so ist, dann wird es wohl so sein.

Designentscheidungen

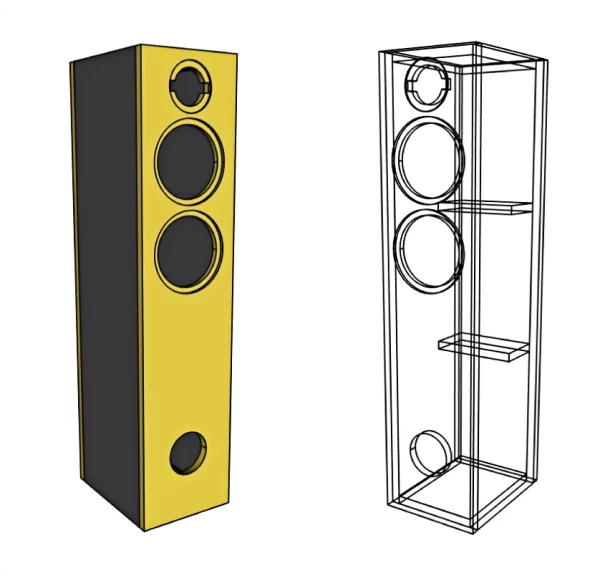

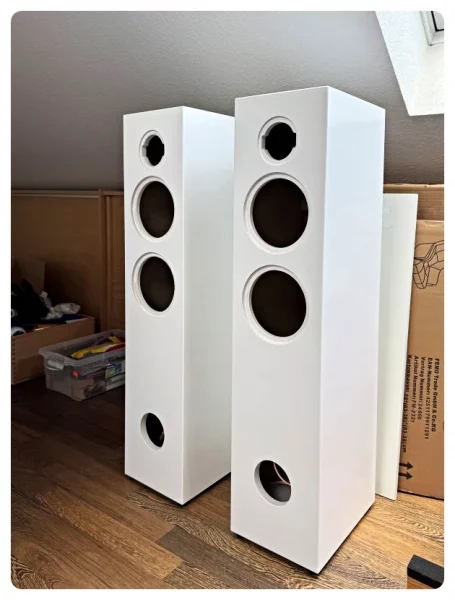

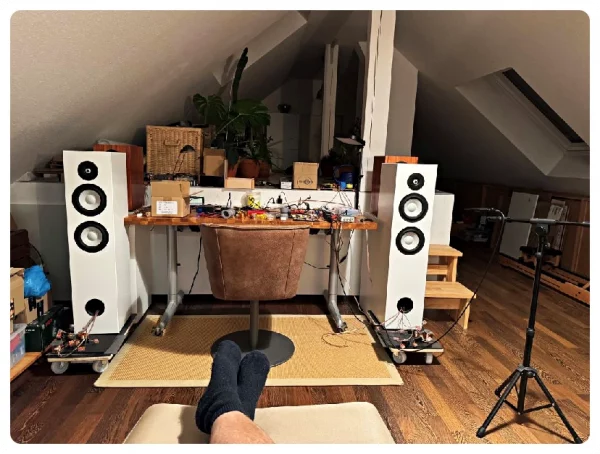

Mit der sehr geschätzten Zielperson des Vorhabens konnte die Systemspezifikation schnell geklärt werden: Standbox mit klarem Klang und ordentlich Bass, aber nicht so groß. Aus einer früheren Bestellung bei Udo für eines meiner Projekte hatte ich die SB-Keramik-Hochtöner übrig. Also habe ich entschieden, diese zu verwenden. Mit den Hochtönern und je zwei Stück SB17CAC35-8 könnte ich ein Paar Ceram 34 herstellen. Besser als deren D’Appolito-Stil gefallen mir jedoch die Proportionen von 2,5-Wege-Boxen. Auch klanglich habe ich sehr gute Erfahrungen mit 2,5-Wegern gemacht. So eine Ceram mit der Anordnung der Chassis wie bei einer SB36 gab es allerdings nicht im ADW-Programm. Jetzt gibt es aber schon die Freecad-Datei.

Udo kennt mich schon länger als unerschrockenen Customizer. Sein berechtigtes „das braucht aber eine andere Weiche“ hat mich noch nie abgehalten. Meine ganze Wohnung wird beschallt von Selbstbauboxen, die es in der Art nicht zu kaufen gibt. Meine Entwicklungen sind meist so individuell, dass diese außer mir niemand braucht. Das sind meine „Frankenstein“-Projekte, die nach der Ausschlachtung von Vorgängerboxen entstehen, teilweise mit gar nicht mehr lieferbaren Chassis oder mit Chassis-Kombinationen, die in keine der etablierten Modellreihen passen würden. Das Projekt hier soll jedoch als neue Ceram-Variante vorgestellt werden und auch dem interessierten Nachbauer zur Verfügung stehen.

Ich habe schon Boxen mit konvexen Seiten oder Fronten gebaut. Ich kann gerade oder geneigte Silhouetten. Ich habe lackiert, furniert, foliert oder mit Kunstleder überzogen. Aus all den Gestaltungsmöglichkeiten fiel die Wahl diesmal wieder auf das klassische Quader, seidenmatt-weiß lackiert. Das sieht gut aus neben dem schwedischen Regal oder dem Wurzelholzvertiko.

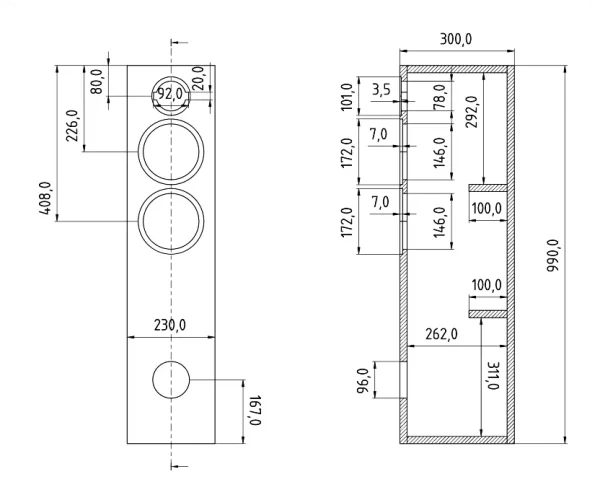

Der Aufbau

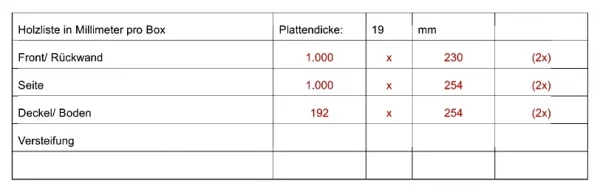

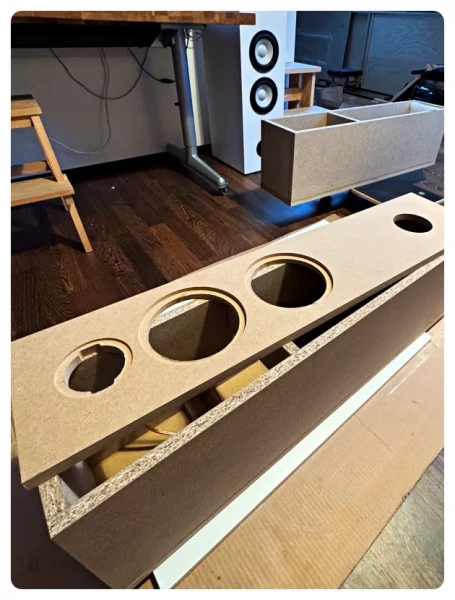

Das Gehäusevolumen und die Bassreflexabstimmung entsprechen der Ceram 34. Ich habe die Dimensionen auf etwa einen Meter Gehäusehöhe umgerechnet. Die Fronten und Rücken in 19er MDF habe ich gefräst von Udo bekommen. Für Seiten, Boden und Deckel genügt mir rohe Spanplatte, da ich diese noch mit 3mm HDF kaschiere. So habe ich keine stark saugenden Schnittkanten zu lackieren.

Der Aufbau ist recht simpel:

1. die erste Seite hinlegen und Boden + Deckel + Stabilisatoren aufkleben

2. die zweite Seite zunächst ohne Leim auflegen, um jeweils an den optimal ausgerichteten Positionen für Deckel und Boden je zwei Löcher für Fixiernägel vorzubohren

3. die zweite Seite dann aufleimen und die Fixiernägel einschlagen, dabei den Boden bzw. den Deckel mit den Fingern einer Hand in optimaler Position halten. Mit leichtem Korrekturdruck mit den Fingern kann so ein eventueller Verzug der Bretter ausgeglichen werden, und alles hält beim Leimen unverrückbar dort, wo es hingehört. Die Nagelköpfe verschwinden später unter der HDF-Kaschierung der Seitenflächen.

4. die MDF-Rücken aufleimen

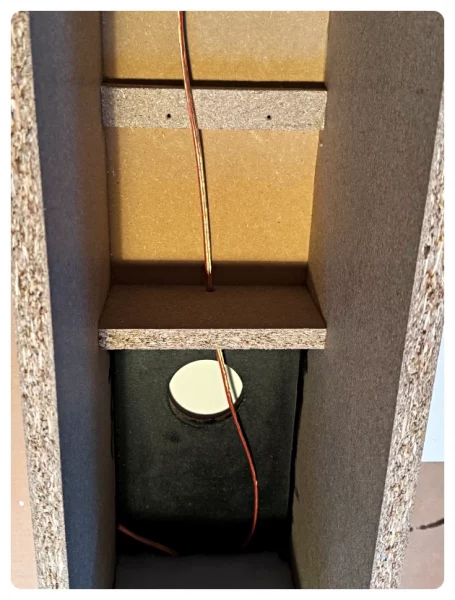

5. alles im zukünftigen Inneren der Box noch erledigen, wo man später schlecht hinkommt (Befestigung für Weiche vorbohren, Rückwand gegenüber Bassreflexrohr schwärzen, Kabel verlegen usw.), dann die Front aufkleben

6. Fronten und Rücken, die ich mit umlaufend 1mm Übermaß bei Udo bestellt hatte, bündig fräsen

7. HDF auf Boden und Deckel aufkleben und bündig fräsen

8. HDF auf die Seiten kleben, hierbei sind eine vollflächige Leimverteilung und sehr viel Druck notwendig, sonst gibt es Wellen im dünnen HDF (falls das doch passiert, vor allem an den Kanten, hilft nachträglich die Bügeleisenmethode, die wir vom Furnieren kennen)

9. alle Kanten mit einem 4mm-Viertelstabfräser abrunden

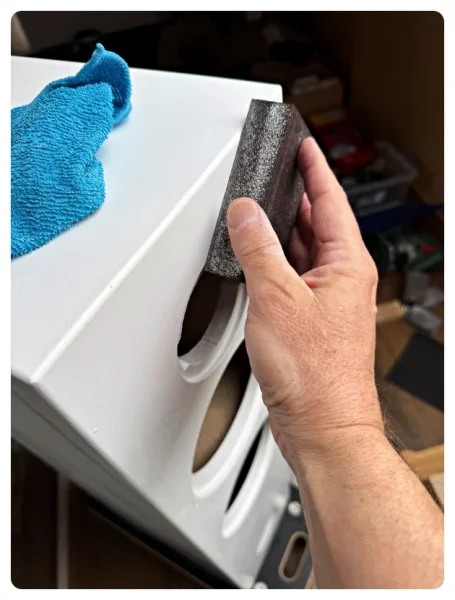

Die abgerundeten Kanten werden anschließend mit 120er Korn geschliffen, um Fasern zu entfernen, die beim Fräsen eventuell stehen geblieben sind. Wenn man beim Leimen den ausquellenden Leim stets sofort feucht abgewischt hat, gibt es auf den Oberflächen keinerlei Leimreste. Falls doch, sollten diese Reste noch mit dem Schleifklotz entfernt werden.

Die Oberfläche

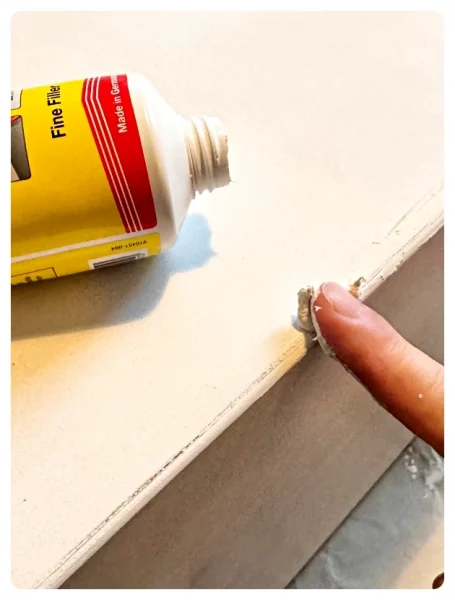

Der Glattschliff der Flächen mit 220er Korn erfolgt erst nach der Grundierung. Es bringt gar nichts, vorher viel auf dem nackten MDF oder HDF herumzuschmirgeln. Man stellt dabei nur zusätzliche Fasern an der Oberfläche auf. Die Grundierung fixiert die Fasern, erst danach bewirkt das Schleifen die gewünschte Glättung. Nach dieser ersten Farbschicht zeigt sich auch, dass trotz perfekter Verleimung der HDF-Platte eine minimale Fuge kaum vermeidlich ist. Diese Fuge fülle ich mit einem Feinspachtel aus der Tube. Ein paar Tropfen Wasser am Finger helfen, dass die Spachtelmasse nicht zu schnell zu trocken wird. Es folgen noch zwei Lagen Grundierung mit Zwischenschliff mit 320er Korn. Danach wird in drei bis vier Lagen der Hauptlack aufgerollt, mit Zwischenschliffen mit 600er Korn – vor der letzten Schicht mit 800er als Nassschliff.

Ich habe sehr gute Erfahrungen mit PU-verstärktem Weißlack auf Wasserbasis gemacht, welchen ich mit einer Schaumstoffwalze auftrage. An der Walze sollte man nicht sparen und wirklich zum Spitzenmodell im Baumarkt oder Fachhandel greifen, am besten eines mit abgerundeten oder hohlen Enden. Das ermöglicht einen blasenfreien und ansatzlosen Farbauftrag. Ein wenig Übung braucht man für die richtige Rolltechnik aber doch. Ich trage eine Schicht pro Tag auf und stecke die Rolle gegen Austrocknung nach jedem Durchgang einfach in einen kleinen Plastikbeutel.

Als Lack habe ich diesmal ein Produkt mit einem bunten Elefanten auf der Dose gewählt. Mit Grundierung haftet der Lack hervorragend und verläuft optimal auf der Fläche. An der frischen Balkonluft gab’s dann noch zwei Schichten Klarlack aus der Dose und nach nochmaligem Finalschliff eine Hartwachspolitur aus dem Automobilbereich. Beim Lackieren mit Hausmitteln muss man für ein gutes Ergebnis einfach etwas Geduld haben. Wer eine Lackierkabine, einen Kompressor und eine Sprühpistole hat, ist beim Finish natürlich schneller und näher an der Oberflächenoptik eines neuen Autos, als mir das mit der Rolle je gelänge.

Nicht unterschätzen darf man den Effekt, dass der mehrschichtige Lackauftrag die gefrästen Öffnungen für die Chassis um 1-2mm im Durchmesser reduziert. Ich hatte bei der Bestellung der Fronten schon einen Zuschlag an den Radien angegeben. Vielleicht war mein Aufmaß noch zu gering. Jedenfalls passten die Chassis beim Probeliegen zunächst nicht in die Öffnungen. Mit einem runden Schleifkopf im Akkuschrauber konnte ich das Problem lösen. Dass ein kleiner Ausrutscher dabei dramatische Folgen haben kann, kann sich jeder vorstellen. Die fast unvermeidlichen Lack-Abplatzer konnte ich weitestgehend reparieren.

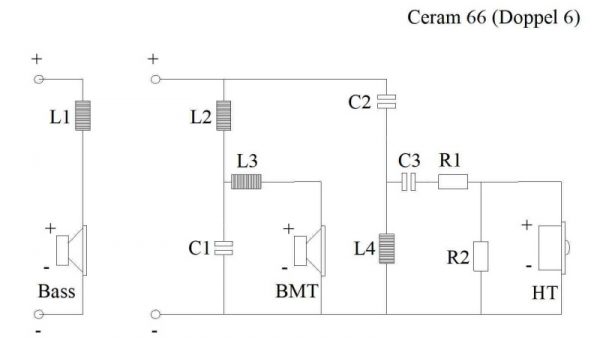

Die Weiche

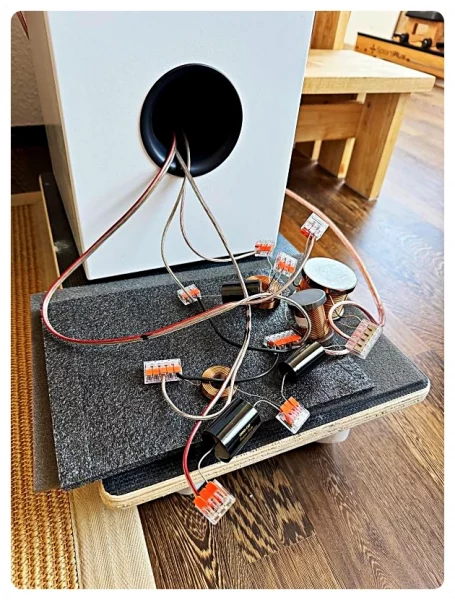

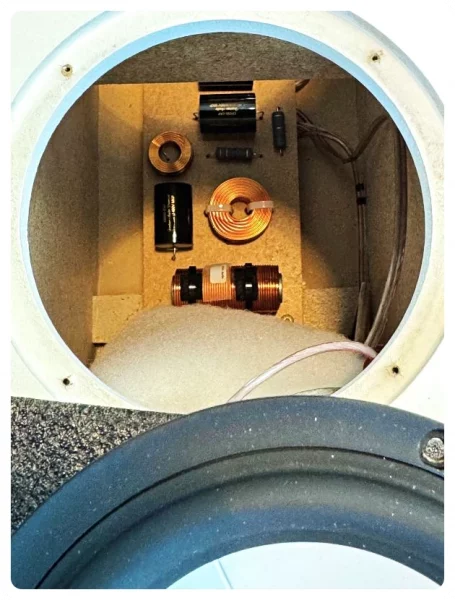

Für meine Sonderprojekte kaufe ich bei Udo in der Regel einen existierenden Bausatz und gegebenenfalls eine Handvoll zusätzlicher Spulen und Kondensatoren. Die notwendigen Weichenanpassungen finde ich dann selbst. Der eine oder andere Rat von Udo hält mich dabei von grobem Unfug ab. Die elektrotechnischen Grundlagen habe ich aus dem Studium, auch wenn das schon über 30 Jahre her ist. Ich habe mit der Zeit einen gewissen Vorrat an Bauteilen angehäuft, die bei anderen Projekten übriggeblieben sind. Damit kann ich dank moderner Clip-Klemmen fix ein paar Weichenvarianten ausprobieren, bis es gut klingt und in der Messung gut genug aussieht. So „fix“ geht das aber auch wieder nicht. Ob es gut klingt, sieht man nicht allein an schönen Messdiagrammen und hört man nicht schnell mal an einem audiophilen Lieblingslied. Ich habe ein ganzes Set an Titeln, womit sich Bass, Tonalität, Räumlichkeit usw. prüfen lassen, die aber auch an bestimmten Stellen zu scharfe „Sss“, ätzende Trompeten oder gepresste Knödelstimmen wiedergeben, wenn an der Weiche etwas nicht stimmt. Manchmal stört mich irgendetwas auch erst nach ein paar Wochen Testbetrieb. Und dann ändere ich die Weiche noch mal.

Im Fall des hier dokumentierten Projektes brauchte es eine 2,5-Wege-Weiche. Dabei spielen beide 6-Zöller die Bässe. Zur Reduktion von Interferenzen muss der untere 6er etwas eher aus dem Klanggeschehen genommen werden. Dafür bekam dieser eine ausreichend große Spule vorgeschaltet. Für den oberen 6-Zöller war der Tieftonzweig der Ceram-17-Weiche die Basis, erforderlich war aber die Änderung von zwei Bauteilwerten, weil eine 2,5-Wege-Box den sogenannten Baffle-Step anders adressiert, als das in einer 2-Wege-Weiche gemacht wird. Der Hochtonzweig konnte unverändert aus der Weiche der Ceram 17 übernommen werden. Ich habe dafür einiges gemessen und noch viel mehr Musik zur Probe gehört, verteilt auf insgesamt sechs Wochen, auch in verschiedenen Räumen meiner Wohnung.

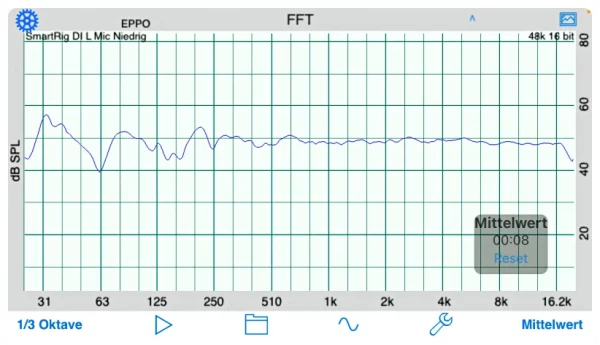

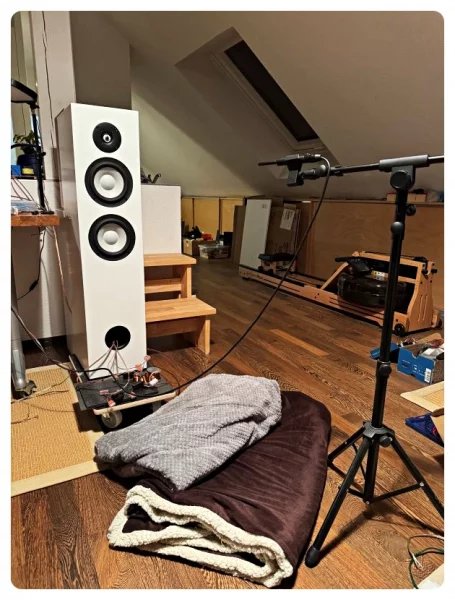

Meine einfachen Messungen führe ich mit einem Messmikro, einem Audiointerface für ein iPhone und einer FFT-App durch. Mit der App gebe ich rosa Rauschen als Testsignal über einen kleinen Verstärker an die zu vermessende Box. Ich beschränke mich auf Messungen unter ca. 30 Grad Winkel, bei etwa 1 Meter Abstand. Das alles ist messtechnisch eher aus der Hüfte geschossen und rein indikativ, aber dennoch eine wirksame Methode zur Zielfindung. Den Pegel habe ich nicht auf irgendeinen Standardwert angepasst. Das Rauschen habe ich “laut” eingestellt, aber nur so, dass mir bei der Messung nicht die Ohren abfielen. Die Box stand zur Messung auf dem Parkettboden in meinem Dachgeschoss. Alles unter etwa 250 Hz ist natürlich gemessener Mist aufgrund von Raum- und Bodenreflexionen sowie Interferenzen aus dem 2.5-Wege-Prinzip in dieser Messanordnung. Auf diesen Frequenzbereich habe ich mit der 2.5-Wege-Weiche sowieso keinen Einfluss, also habe ich das bei deren Abstimmung ignorieren können.

Als sich nach mehreren Variationen endlich die Gewissheit eingestellt hatte, dass ich die Weiche so lassen kann, kamen die Bauteile auf HDF-Brettchen. Die schweren Spulen fixiere ich gerne mit Kabelbindern, die kleinen Spulen und die Kondensatoren mit doppelseitigem Klebeband. Ich bin kein Fan von Heißkleber für diesen Zweck. Bevor die Weichen ihren Weg in die Gehäuse fanden, habe ich alle Verbindungen nochmals sorgfältig überprüft und eine weitere Hörsession durchgeführt.

Der Klang

Man mag über Streaming im Allgemeinen und über den einen oder anderen Anbieter im Besonderen kontrovers diskutieren. Das machen wir hier nicht. Den Erwerb von Alben, auf denen mir meist nur 1-3 Lieder gefallen, habe ich vor vielen Jahren eingestellt. Das Rippen meiner CD-Sammlung nach FLAC habe ich nach ca. 200 Scheiben aufgegeben. Andere mögen andere Präferenzen haben, ich streame fast nur noch von dem Anbieter mit dem S. Dort habe ich eine Playlist angelegt, die in knapp einer Stunde die Fähigkeiten der neuen Ceram auslotet.

Ich beginne mit leichter Kost. „Take it Easy“ von Sensamotion und „Walking in the Sun“ von PANG! entfalten tanzbare Riddims und Beats luftig weit im Hörraum und zeigen schon, dass die neue Ceram in puncto Punch und Bass recht kraftvoll und tiefgründig zur Sache gehen kann. Es folgt Boris Blank, dessen „Time Bridges“ fast nach einem Heimkino-Surround-Testtrack anmutet. Hier allerdings zucken und krachen Blitz und Donner in Stereo derart durch den Raum, dass ängstliche Gemüter vielleicht unter den Couchtisch flüchten möchten. Ergänzt wird das Ganze durch dunkle Vibes, die ein gemischtes Gefühl von Bedrohung und Entspannung vermitteln. „Clear“ von Kettel, das ist Musik aus einem Computerspiel, fasst den bisher schon gewonnen positiven Eindruck noch einmal elektronisch mit sehr gefälligem Klingklangdingeling zusammen.

Wir begeben uns in die Welt handgezupfter Musik und charaktervoller Stimmen. „After Midnight“ von Hanne Boel perlt herrlich soulig von den Keramik-Membranen. „Fine Days“ bringt statt eines Frau-mit Gitarre-Testtitels mal eine Frau mit einer Bassgitarre, welche Hellmut Hattler virtuos zur Begleitung anzuschlagen weiß. Mit der neuen Ceram sind wir live dabei.

Bei den nächsten Titeln darf und muss es etwas lauter werden. Die „Dark Necessities“ der Red Hot Chili Peppers pumpen und treiben sehr ordentlich. Die Heroes del Silencio ermutigen, anders als der Bandname vermuten ließe, mit „Entre dos tierras – Live“ zu ein paar beherzten Betätigungen der „vol. +“-Taste an der Fernbedienung.

Schwere Metallmusik ist an sich nicht so mein Ding, aber probieren wir’s aus und bitten den Sandmann herein. Er trägt heute ein schwarzes Hemd, eine Jeansweste und einen schwarzen Hut. Die neue Ceram rockt auf jeden Fall, bestätigen uns Motörhead. Da es gerade so schön heftig schrammelt, dann jetzt auch mal ohne Strom: Rodrigo y Gabriela fetzen mir die Flamenco-Gitarrensaiten um die Ohren, dass es einleuchtet, warum der Titel „Hanuman“ heißt. Der hinduistische Gott „… ist schnell wie der Wind, hat die Kraft, Berge und Wolken auszureißen…“ (Wikipedia). Das glaube ich der neuen Ceram sofort. Die Ohren brauchen danach etwas Entspannung. Die bringen uns die Dire Straits mit „You and your friend“.

Wir hatten die Frau mit der (Bass-)Gitarre, es fehlt noch der Mann am Klavier. Nick Cave‘s „Sad Waters“ war noch nie ein Partysong. Mit der Solo-Aufnahme im Alexandra Palace – live ohne Publikum – kommt noch einmal die bedrückende Stimmung einer Zeit auf, als es nicht nur keine ADW-Jahrestreffen und keine Besuche im Laden geben durfte.

Können die Boxen auch Geige? Ich frage das Quartet San Francisco. Sie spielen mir den Titel, welcher jeden, der mal auf dem Kilimanjaro war, noch Jahre lang im Schlaf verfolgt. „Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana…“ möchte ich fast wieder mitsingen, aber ich kenne den Titel etwas schwungvoller von den Trägern am Kili, die auch nach einem Tag mit 30kg Gepäck auf dem Kopf oder Rücken auf 4000m Höhe noch genug Puste für die Touri-Show hatten. Gut, hier also in Geige und langsamer, aber hakuna matata. „The King“ von Tony Anderson geigt dann erwartungsgemäß deutlich theatralischer und schließt meinen Test ab. Tatsächlich war es eine Vorgabe der Auftraggeberin, dass solche Filmmusik gut aus den Boxen klingen sollte. Ich würde sagen, das tut sie.

Der Name

Einen Namen braucht die neue Ceram noch. Die Nomenklatur in Udos Baureihen ist aus Bürokraten-Perspektive nicht besonders konsistent. Mal spielen Zoll-, mal Zentimetermaße der Chassis eine Rolle. Manchmal werden die Maße addiert, wenn es zwei gleiche Chassis gibt (Ceram 17 vs. 34), manchmal steht die Anzahl davor (Ceram 417). Warum eine SB18 so heißt, obwohl der Tieftöner dort auch nur 17cm Außendurchmesser hat, habe ich nie verstanden. Geht es da um Volumen in Litern? Egal. Ich adoptiere mal folgende Logik: wenn es schon eine „Ceram 85“ gibt, die ein 8“- und ein 5“-Chassis übereinandersetzt, kann doch meine Box mit zwei 6“-Chassis übereinander einfach „Ceram 66“ heißen. In Verneigung vor zwei anderen ADW-Bausatz-Highlights (Doppel 7, Doppel 9) gebe ich meiner Ceram-Variante noch den Beinamen „Doppel 6“.

Das Fazit

Die Ceram 66 bietet Schnelligkeit und Präzision, verbunden mit gutem Tiefgang und knackiger Dynamik. Sie ragt nicht so hoch auf wie die Ceram 52 oder 34 und baut weniger in die Breite als die 85er. Klanglich bewegt sie sich sicher irgendwo zwischen ihren Geschwistern. Vielleicht findet sie Nachbauer.

Martin Fausehnigen

Zur Ceram 66 im Online-Shop

Nunja, die U_Dos sind schon länger fertig und spielen fleißig – Zeit für einen Baubericht. Ich denke, das bin ich

Fünf Tage vor Weihnachten 2019, der Geschirrspüler gibt den Geist auf. Murphys Law. Das war der Tropfen, der das Fass

Nachdem ich meine ersten Selbstbauschritte mit einer SB 18 gewagt hatte und schon damals begeistert war, welch schöne Töne aus

Hallo Martin,

schön, hier eine Ergänzung der Ceram-Reihe zu entdecken. Ich habe die Ceram85 und bin sehr happy damit. Für alle, die etwas schmaler unterwegs sein wollen, ist die Ceram 66 sicher interessant. Weiß auf Weiß passt hier perfekt und es bildet einen schönen Blickfang in Räumen unterschiedlichster Möblierung. Die Umsetzung gefällt mir sehr gut.

Beste Grüße

Kai

Hallo Kai

wenn du deinen Dank an Martin adressierst, hast du den richtigen Empfänger ausgewählt 😉

Gruß Udo

Hallo Udo, danke für den Hinweis, habe es korrigiert.

Ein großes Dankeschön Martin für diesen umfangreichen Bau- und Entwicklungsbericht.

Du hast lediglich das Feedback deiner “Auftraggeberin” vergessen :-))

Schöne Grüße, Johannes

Hallo Johannes,

aus reiner Bescheidenheit wollte ich die euphorischen Superlative aus meinem Bericht heraushalten 😉

Nein, ernsthaft, es war dort natürlich ein völlig neues Klangerlebnis im Vergleich zum bisher Gehörten. Das Feedback ist immer noch sehr positiv.

Die Boxen stehen am Zielort direkt an der Wand. Das ist weniger optimal als in meinen eigenen Räumen. Es tut fast jeder Box mit ordentlich Bass gut, etwas mehr Rückenfreiheit zu haben, so wäre es auch hier. Aber so ist das halt mit den Kompromissen zwischen optimaler Lautsprecheraufstellung und dem richtigen Leben. Die meisten Menschen wollen bestenfalls mit Lautsprechern wohnen, aber nicht um sie herum.

Gruß, Martin

Hallo Martin,

ich bin begeistert! Klasse Box und perfekte Umgesetzung.

Neben der Bewunderung für Deine Leistung habe ich mir gleich ein paar Dinge abgeschaut, die ich bei meinen schon seit Längerem im Bau befindlichen SB23/3 umsetzen kann (die HDF Platten, die Box soll matt schwarz werden). Danke dafür!

Eine vielleicht blöde Frage hätte ich: wie hast Du den Boden der Boxen lackiert, ohne Ränder zu bekommen?

Viele Grüße. Uwe

Hallo Uwe,

meinst du mit Boden die Fläche, wo die Gummifüße angeschraubt sind? Dort klebt auch eine HDF-Platte. Die wird einfach auch mit Farbe abgerollt, wenn die Box auf dem Rücken oder einer der Seiten liegt. Ich war nur etwas faul und habe am Boden keine Zwischenschliffe vorgenommen, daher ist die Oberfläche dort etwas uneben im Vergleich zum Rest. Probleme mit Rändern gab es keine.

Gruß,

Martin

Danke für Deine Antwort, das beruhigt mich. genau diese Fläche meine ich. Ich hatte mir bisher überlegt, die Box im Stehen zu lackieren – irgendwann muss ich sie dann umlegen um den Boden bearbeiten zu können. Davor hatte ich ein wenig Bedenken.

Viele Grüße,

Uwe

Moin Martin,

tolle Umsetzung. Weiß zu weißen Chassis sieht halt sehr edel aus.

Was ich aber am meisten feiere an deinem Bericht, neben dem handwerklichen Geschick, ist deine Playlist. Hab gleich mal eine eigene A D W Playlist angelegt und neben meinen Klassikern auch dein Futter hinzugefügt. Wieder was neues auf die Ohren ist immer gut. Danke dafür und dem/der neuen Besitzer/in ganz viel Spaß dabei.

Grüße Enrico

Martin, das ist sehr, sehr beeindruckend!

Ich mag lange Bauberichte übrigens. Weichen und quasi ganze Boxen selber zu entwickeln… wow!

Bin ja schon stolz auf mich, wenn ich das Gehäuse ordentlich hinbekomme. Danke für die Einblicke.

Hattest du auch schon mit verschiedenen Gehäusematerialien experimentiert? Also Pressspan vs. Multiplex oder 19mm vs. 25mm und dergleichen?

Ich baue ja immer direkt massiver als es Udo vorschlägt, habe aber keinen Plan ob das, außer fürs gute Gewissen, etwas bringt. Das würde mich noch sehr interessieren! Also falls du da Infos hast, gerne her damit

Viele Grüße aus dem Schwobaländle, ehemaliger Döffinger

Alex

Hallo Alex,

Udo‘s Empfehlungen zu den Wandstärken, z.B. 19mm MDF, sind schon gut, wie sie sind. Bevor ich 25mm MDF statt 19mm MDF nehme, würde ich eher noch ein paar Brettchen in die Innenversteifung investieren.

Ich arbeite gerne mit 3- oder 5mm-HDF-Kaschierungen des Boxengrundkörpers, da man so die breiten und stark saugenden Schnittkannten durch sehr schmale Kanten eines weniger saugenden Materials ersetzt, was optimal für das Lackieren ist. Man kann die kaschierten Seiten des Grundkörpers dann auch mit einem kostengünstigeren Material als MDF bauen, z.B. Spannplatte oder OSB. Im Nebeneffekt werden diese Seiten 3…5mm dicker als die ursprünglichen 19mm – das schadet akustisch sicher nicht, macht aber wahrscheinlich keinen Riesenunterschied.

Gruß, Martin

Hallo Martin,

ein schöner Baubericht, ein großer Baubericht.

Meine Weichen baue ich genau so auf, die Anschlußdrähte gleich auf die Rückseite geführt und dort verdrahtet. Die Spulen immer als erstes positioniert, möglichst weit entfernt und die magnetischen Achsen nie zueinander richten.

Dass Boxen mit 2.5er Weichen im Bassbereich vergleichsweise etwas fülliger klingen war mir hier in NDH auch aufgefallen.

Ansonst schöne Umsetzung und danke für die Playlist!

VG Rundmacher

Moin Martin.

Oh wow, die sind schick! Optisch genau mein Geschmack. Mir persönlich waren die Cerams ja bis dato einen Tick zu klar und analytisch im Klang. Aber so what…, großartige Arbeit!👌 Vielleicht schaue ich später doch noch mal ins Keramikregal…

Habe viel Freude mit den neuen Schätzchen.

Beste Grüße aus der Hauptstadt.

Andreas

Tach Andreas,

besten Dank für die Anerkennung.

Ich wüsste keinen Grund, warum Boxen nicht klar und analytisch spielen sollten, sonst würden sie ja Details der Aufnahme weglassen, weichzeichnen oder Dinge hinzufügen, die nicht in der Aufnahme waren 😉

Einen kleinen Nachteil der Keramik-Chassis sehe ich vielleicht in deren klinischer Optik. Die sehen vor allem richtig gut aus in hellen Boxen mit lackierter oder mineralischer Oberfläche. Das möchte aber nicht jeder.

Grüße in die Hauptstadt, Martin

Nochmal moin Martin,

ich bin großer Fan und Primärnutzer der SB-chassis aus den Serien U-do und den kleinen Bluesvarianten ala SB12 oder SB12 6L. Diese werden bei mir vorzugsweise von Röhren oder Röhrenhybriden angetrieben. Daraus resultiert ein warmes Klangbild und die Cerams wirken, besonders ohne Röhre dagegen eben analytisch und glasklar. Es sollte auch kein wirklicher Vergleich sein, die Preisklasse ist zudem eine deutlich andere.

Good Job!

LG Andreas

Hallo Martin,

na endlich! Es gibt eine neue Variante mit den Keramikchassis. Als Hörer der Ceram 17 bin ich ein großer Fan dieser Baureihe.

Und ich kann mir den Klang gut vorstellen. Nach meinen Hörerfahrungen in Nordhausen klingen die Doppel…boxen sehr räumlich. Das können die D‘appos wie etwa die Ceram 34 auch, aber da wird die Bühne er nach vorne in den Raum gebaut. Die Doppel…boxen ziehen dagegen die Bühne sehr tief hinter den Lautsprechern auf. Das machte dort bei an sich ähnlicher Tonalität den größten Unterschied zwischen den beiden Ansätzen aus. Ist das bei deiner Doppel 6 ähnlich?

Ansonsten muss man zur Umsetzung nicht viel sagen. Einfach erstklassig!

Grüße aus OWL

Uwe

Hallo Uwe,

die Ceram66 („Doppel 6“) spielt räumlich schön breit und tief, wenn es die Aufnahme des Musiktitels und die Aufstellung der Boxen hergeben. Dass 2.5-Weger generell tiefer staffeln als deren D‘Appo-Counterparts mit gleichen Chassis, könnte ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Dafür hatte ich bisher nicht die Gelegenheit, solche Paare direkt nebeneinander, im selben Raum, mit derselben Musik und den gleichen elektronischen Zuspielern zu hören. Was ich sagen kann ist, dass mir in Nordhausen von der Räumlichkeit der Darbietung die Doppel 7 immer besser gefiel als die Duetta und die Doppel 9 besser als die darüber angesiedelten BelAir-Modelle. Die SB36, auch ein 2.5-Weger, war mir im Bass jedoch etwas moppelig, hier gefiel mir die SB36 D’Appo besser. Da mögen die Wahrnehmungen und Geschmäcker aber auch auseinandergehen.

Grüße aus Ehningen, Martin